Der mittelalterliche Aberglaube

Auch das frühe Mittelalter kannte bereits rituelle Handlungen in Bezug auf die Plazenta. Bis heute erhalten ist das Ritual des Vergrabens. So wird die Nachgeburt zum Beispiel unter einem Obstbaum deponiert, womit die Lebenskraft des Baumes mit dem des Kindes verbunden werden soll. Im christianisierten Europa treten zahlreiche weitere Glaubensvorstellungen auf, um nur einige zu nennen:

- Die Plazenta muss nach der Geburt sofort weggeschafft werden, ohne dass die Mutter sie gesehen hat, da sie sonst sterben könnte

- Die Nachgeburt muss so entsorgt werden, dass keine Tiere sie fressen können, da das Kind sonst Bettnässer wird.

- Krankheiten und schlechte Haut des Kindes kommen davon, dass die Plazenta an einem Ort vergraben wurde, an dem Sonne und Mond hin scheinen können.

Auch tierische Nachgeburten spielten in der Glaubenswelt eine Rolle. So wurden diese zum Beispiel im Stall oder an einem Zweig aufgehängt, um Mensch und Tier vor Unglück zu schützen.

Archäologische Erkenntnisse

Archäologisch lassen sich am häufigsten Nachgeburtsbestattungen fassen. Diese finden sich im Bereich mittelalterlicher Siedlungen immer wieder. Eine erste umfängliche wissenschaftliche Auswertung des Phänomens erfolgte erst 1997, obwohl die Sitte der Nachgeburtsbestattung noch bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein verbreitet war und bis heute bekannt ist.

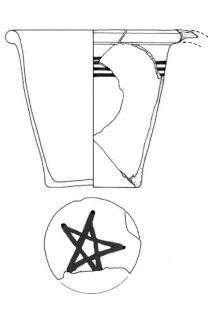

Vor allem in Kellerräumen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Anwesen finden sich – meist entlang der Kellermauern und besonders der Kellerecken – Keramikgefäße, die in kleinen Gruben deponiert wurden. In vielen Fällen sind sie kopfüber, also mit der Öffnung nach unten und mit einem Deckel verschlossen. Bei Gefäßen, die auf diese Weise deponiert wurden ist in den meisten Fällen eine Nachgeburtsbestattung anzunehmen. Stehen die Behälter an solchen Fundorten stattdessen normal auf ihrem Boden, könnte es sich auch um Mausefallen handeln. Hier kann erst eine biochemische Untersuchung Klarheit über die Verwendung als Bestattungsgefäß geben, zum Beispiel durch den Nachweis von Cholesterin, Östradiol und dem negativen Nachweis von Östron.

Neben der volkskundlichen Bedeutung sind solche Befunde auch eine gute Möglichkeit, die Entwicklung der Gefäßkeramik in einem Ort über lange Zeit nachverfolgen zu können. Ein gutes Beispiel hierfür ist Kirchheim unter Teck im Landkreis Esslingen, wo entlang von Kellermauern eines einzelnen Anwesens 23 Nachgeburtsbestattungen auftauchten. Teilweise konnten diese anhand der Besitzergeschichte des Anwesens einzelnen Personen zugeordnet werden.

Literatur:

D. Ade-Rademacher, "Wo weder Sonne noch Mond hinscheint" - Archäologische Nachweise von Nachgeburtsbestattungen in der frühen Neuzeit, Stuttgart 1997

W. Dallmann, Einblicke in die Sachkultur Rothenburgs o.d.T. seit dem späten Mittelalter - Ergebnisse der archäologischen Ausgrabung in der Judengasse 14, unpublizierte Magisterarbeit an der Uni Bamberg, 2017

Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 6, Stichwort: Nachgeburt, S.760-766

![Eines der im Hinterhof deponierten Gefäße aus Rothenburg o.d.T. (Quelle: Dallmann, Taf. 26)]](http://itv-grabungen.de/images/easyblog_articles/138/b2ap3_small_Gefaess-Rothenburg-ob-der-Tauber.jpg)