„Das hätte die gesamte Menschheit fast dahingerafft“

Die Ausbreitung

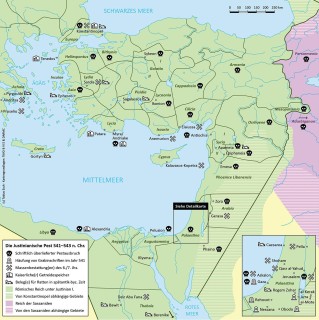

Zur Frage, wie die Pest nach Konstantinopel und in weitere Gegenden gelangte, ist zuerst ein Hinweis von Prokop zu berücksichtigen, mit dem er seinen Bericht über die Ereignisse in der byzantinischen Hauptstadt einleitet: »Ihren Anfang nahm diese Krankheit jeweils an der Küste und stieg dann ins Binnenland empor. «

Die heutige Forschung ist sich weitgehend einig, dass sich das Bakterium während der ersten Welle überwiegend auf dem Seeweg und nicht auf dem Landweg verbreitet hat. Die Schiffe der ägyptischen Flotte und die kaiserlichen Getreidespeicher in Alexandria, Andriake, Patara, Tenedos und Konstantinopel spielten eine wichtige Rolle bei der Verbreitung, da sie beliebte Nahrungsquellen für Nagetiere waren. Ratten sind gute Kletterer und können problemlos über Planken oder Seile auf Schiffe gelangen. Zudem vermehren sie sich außerordentlich stark und sind die Wirte für den Rattenfloh Xenopsylla cheopis. Der Floh gilt als Hauptüberträger, da er leicht auf den Menschen überspringt und ihn durch einen Biss infizieren kann.

Die Justinianische Pest in Bayern

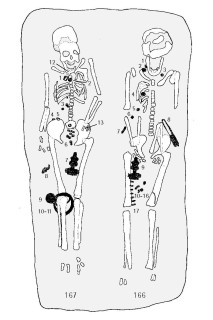

Über die Handelswege zu Wasser und zu Lande gelangte die Justinianische Pest vom Mittelmeerraum bis nach Irland und hat offenbar auch den Donauraum heimgesucht. Als ein Hinweis darauf gilt das im Jahr 1997 entdeckte Reihengräberfeld von Aschheim-Bajuwarenring nördlich von München. Bei den archäologischen Ausgrabungen wurden in einem Doppelgrab zwei weibliche Skelette mit Grabbeigaben zu Tage gebracht. 2013 dann wurden durch Untersuchungen der Knochen und Zähne nicht nur das Alter der Skelette bestimmt, sondern auch der Pesterreger yersinia pestis nachgewiesen. Anhand der Grabbeigaben, die höchstwahrscheinlich aus Skandinavien importiert wurden, aber auch durch DNA-Analysen lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Das Doppelgrab datiert auf die 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts. Die beiden Frauen waren miteinander verwandt. Eine von ihnen starb im Alter von 13-16 Jahren, die andere etwa mit 48 Jahren. Die Knochen der beiden Frauen weisen augenscheinlich keine Spuren von anderer Krankheit oder gewaltsamem Tod auf. Beide Frauen scheinen gleichzeitig an der Pest gestorben zu sein.

Das »apokalyptische Ausmaß«

Nach den schriftlichen Quellen war die Zahl der Opfer gewaltig. Prokop schätzt sie in Konstantinopel auf 5.000 bis über 10.000 Menschen täglich. Das heißt, dass insgesamt die Hälfte der dort lebenden Menschen zu Tode kam. Seinem Bericht zufolge erkrankte selbst Kaiser Justinian I. an der Pest, konnte aber geheilt werden.

Die tatsächliche Sterberate lässt sich nur schwer fassen, denn Massengräber aus dieser Zeit fehlen erstaunlicherweise vollständig. Grabinschriften aus Palästina deuten auf eine erhöhte Sterberate in der zweiten Hälfte des Jahres 541 hin. Die heutige Forschung hat die schockierenden Berichte der spätantiken Autoren sehr unterschiedlich beurteilt. Während einige Forscher auf hysterische Übertreibungen schließen, folgen andere im Wesentlichen den schriftlichen Quellen. Es überrascht daher nicht, dass die Schätzungen der Sterberate stark abweichen: von 20 bis über 50 Prozent.

Literaturverzeichnis

T. Esch, Die Justinianische Pest. Zur ersten Welle im östlichen Mittelmeerraum 541-543 n. Chr. In: Bayerische Archäologie 2020, Heft 3, 22-29.

D. Gutsmiedl, Die Justinianische Pest nördlich der Alpen? Zum Doppelgrab 166/167 aus dem frühmittelalterlichen Reihengräberfeld von Aschheim-Bajuwarenring, in: B. Päffger/E. Pohl/M. Schmauder (Hrsg.): Cum grano salis. Beiträge zur europäischen Vor- und Frühgeschichte. Festschrift für Volker Bierbrauer zum 65. Geburtstag (Greiberg 2005) 199-208.

J. Banaji, Agrarian Change in Late Antiquity (Oxford 2007).

G. Downey, A History of Antioch in Syria, from Seleucus to Arab Conquest (New Jersey 1961).

H.N. Kennedy, Justinianic Plague in Syria and the Archaeological Evidence, in: L.K. Little (Hrsg.), Plague and the End of Antiquity (Cambridge 2007) 87-95.