Die Tattermannsäule und der Nabel der Welt – ein Rätsel in der Bamberger Geschichte

Was wir über die Säule wissen

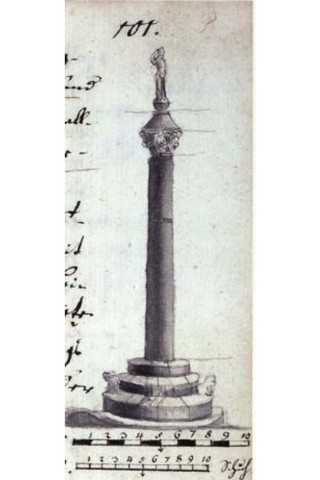

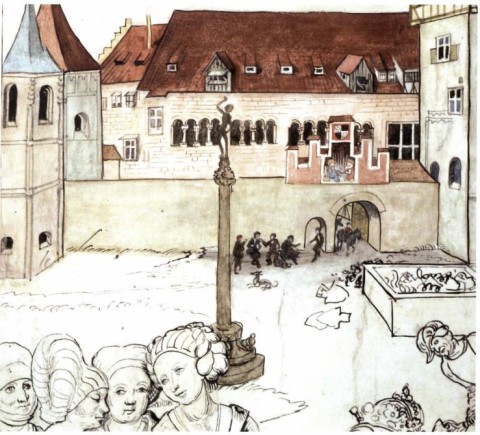

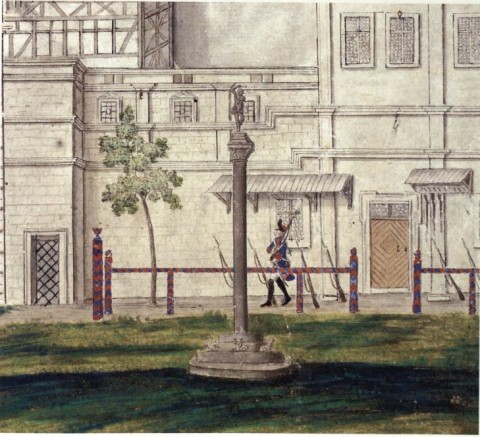

Nach der Beschreibung von Endres in Verbindung mit diversen bildlichen Darstellungen, lässt sich die Tattermannsäule auf eine Höhe von 8,42 m schätzen. Sie bestand aus einer runden Säule mit einer krönenden Figur auf einer Kugel. Rund um das Kapitell – dem oberen Abschluss der Säule – waren vermutlich jeweils eine Löwen-, Adler- und Stierfigur als Evangelistensymbole angebracht. Die bildlichen Quellen sind hier aber widersprüchlich, sodass dies nicht eindeutig geklärt werden kann. Die Darstellungen der krönenden Figur zeigen einen schlanken, wohl bis auf ein Lendentuch nackten Menschen, der die rechte Hand abgewinkelt über den Kopf erhebt. Linke Hand und Arm hängen leicht angewinkelt am Körper herab. Vermutlich handelte es sich um eine Christusdarstellung. Eine Löwenfigur im Bamberger Museum wird der Tattermannsäule zugeschrieben, wodurch diese in das 14. Jahrhundert datiert werden kann. Sicher ist das allerdings nicht. Die älteste Darstellung der Säule stammt aus dem Berliner Kupferstichkabinett aus dem Jahr 1476.

Die Verbindung der Tattermannsäule mit dem Nabel der Welt entstand durch die Vorstellung, dass Kaiser Heinrich II. mit der Gründung des Bistums Bamberg das Zentrum seines Reiches markieren wollte. In dem zwischen 1007 und 1014 entstandenem Preisgedicht von Abt Seeon wird die Bamberger Kirche als „das Haupt des Erdkreises" bezeichnet und weiter heißt es „aller Ruhm, hier wird er begründet". 600 Jahre später beschränkt sich der Bamberger Magister Johannes Bonius auf eine rein geographische Aussage, wenn er schreibt: "Statt, welche in Centro unnd mitten in Teutschland liegt". Auch Matthäus Merian schreibt 1648 in der Topographia Franconiae: „Es wird diese Stadt von theils für dz Mittel deß Teutschlands gehalten". Aber erst 1744 wurde erstmals der Ausdruck „Nabel" verwand. Christian Schramm erwähnt in seinem Reiselexikon „Sonst nennet man auch diese Gegend, so der mittel-Punct von Deutschland seyn sooll, Umbilicum Germaniae". Kurz darauf wird dies von Johann Georg Hager aufgenommen: „Ja, man giebt vor, es wäre diese Stadt der Mittelpunct von Teutschland Lat. VMBILICVS GERMANIAE, genennet wird." Eine deutlichere Verbindung findet sich erstmals bei Anton Schuster, der 1897/1898 in einer Zeitungsbeilage vom Bamberger Dom als Wahrzeichen berichtet „Auf sothanen Burgplatz stehe auch eine merkwürdige Säule, der Tatermann und selbigen Fleck sei der Nabel Deutschlands".

Literatur:

B. Schemmel (Hrsg.), Die Bamberger „Tattermannsäule". Eine Dokumentation, Bamberg 2004.