Die Fossa Carolina – das Megabauprojekt des Frühen Mittelalters

Ein Blick in die Quellen

Die wichtigsten Schriftquellen zum Karlsgraben stellen die karolingerzeitlichen Annalen Annales regni Francorum, Annales qui dicuntur Einhardi, Annales Laureshamenses, Annales Guelferbytani und Annales Mosellani, Annales Alamninci dar, sowie eine Quelle aus dem Hochmittelalter, die Auctarium Ekkehardi Altahense von 1125. Sie enthalten jeweils unterschiedliche Versionen zum Kanalbau, die sich jedoch gut ergänzen.

Zusammenfassend kann folgendes Bild rekonstruiert werden:

Vermeintliche Experten haben König Karl den Großen davon überzeugt, dass der Bau einer schiffbaren Verbindung zwischen Rhein und Donau durchaus möglich wäre. Daraufhin gab er 792 den Befehl zum Bau. Bereits ein Jahr darauf war eine große Anzahl von Arbeitern mit dem Bau dieses Großprojektes beschäftigt. Doch durch anhaltende Regenfälle im Herbst und den von Natur aus sumpfigem Boden, rutschten große Mengen des ausgehobenen Materials wieder zurück in die Baugrube. Als Karl der Große per Schiff den großen Graben zwischen der Altmühl und der Rednitz besuchte, musste er bei seiner Weiterreise seine Schiffe zum Teil über Land ziehen lassen. Es ist zu vermuten, dass der Kanal nicht fertiggestellt worden war.

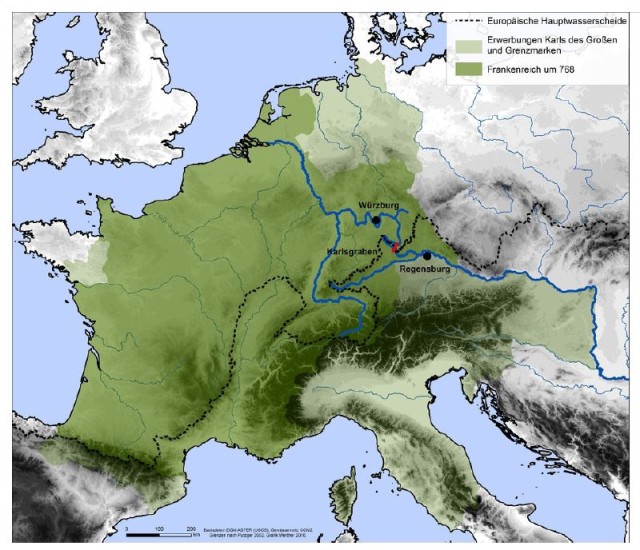

In den Quellen werden neben Flussnamen auch weitere geographische Namen genannt. Daher kann die Baustelle präzise eingeordnet werden. Sie befand sich im Sualafeld bei Bubenheim und führte vom Ort Graben in Richtung Weißenburg.

Die Wiederentdeckung

Bereits 1910 und 1950 wurden durch hydrogeologische Studien, archäologische Sondagen und Vermessungsarbeiten erste Erkenntnisse zum Karlsgraben gewonnen. 1975 konnten durch Luftbilder weitere Hinweise auf die Fortsetzung des Kanals nördlich der Straße Dettenheim-Grönhart gesammelt werden. Darauf folgten in den 1990er Jahren Bohrungen, die erstmals archäologische Befunde zum Verlauf der Kanalsohle und dessen Verfüllung erbrachten. Schließlich startete 2009 ein groß angelegtes interdisziplinäres Forschungsprojekt, das durch archäologische, geoarchäologische und geophysikalische Methoden die Klärung von Funktionsweise, Konstruktion, Ausdehnung sowie Datierung des Bauwerks zum Ziel hatte. Das Forschungsprojekt wurde 2019 abgeschlossen.

Unüberwindbare Probleme, trotz durchdachter Planung und Konstruktion

Für den Bau des Kanals wurde damals ein sehr günstiger Standort gewählt, um die europäische Hauptwasserscheide zu überwinden. An dieser Stelle beträgt der Abstand zwischen der Rezat und der Altmühl nur etwa 1800 m und weist einen Höhenunterschied von lediglich 14 m auf. Zudem besteht der Untergrund aus Lockersediment, das leicht abgegraben werden konnte. Mit dem schwach s-förmigen Verlauf folgte der Kanal weitestgehend dem Idealverlauf, sodass nur ein Mindestmaß an Aushub anfiel. Dies zeugt von einer genauen, bauvorgreifenden Vermessung des Trassenverlaufs.

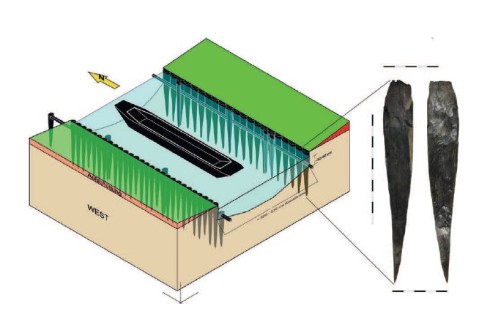

Die Fossa Carolina wurde in Segmenten angelegt, wobei die Konstruktionsweise der Treppungen bisher noch unklar ist. Die Fahrrinne hatte eine Breite von gut 5 m und verjüngte sich zur Rezat hin auf etwa 2,6 m. Die Wassertiefe betrug 0,5 m bis 0,8 m. Die Böschungen wurden je nach Tiefe unterschiedlich gesichert. Im Flachwasserbereich kamen einfache Staken und Flechtwerk zum Einsatz. Der tiefere Bereich zeigt massive Einbauten aus knapp 2 m langen Eichenpfählen, die jedoch dem Druck nicht standhielten und teilweise nach innen gekippt sind und mit Fließsanden überdeckt wurden. Solche baustatischen Probleme bestätigen auch die schriftlichen Quellen.

Wie die Konstruktion im tiefsten Bereich des Grabens mit einer Tiefe von über 10 m aussah, konnte bisher nicht ermittelt werden. Der Fahrrinnenquerschnitt lässt vermuten, dass der Kanal sowohl mit Einbäumen jeglicher Größe als auch mit den zu dieser Zeit üblichen flachbodigen Binnenschiffen befahrbar war. Die Breite aller Wasserfahrzeuge war dabei auf 2 m begrenzt.

Motivation für den Kanalbau weiterhin unklar

Die eigentlichen Gründe für den Bau dieses Megaprojektes liegen weiterhin im Dunkel der Geschichte verborgen. Auch die Schriftquellen liefern keine detaillierten Hinweise, weshalb die Wissenschaft nur mutmaßen kann. Vermutlich war die Fossa Carolina eine logistische und infrastrukturelle Maßnahme. Vor dem Hintergrund der 792 aufziehenden Hungersnot und der Vorbereitung eines Feldzuges gegen die Awaren, bestand eine generelle Notwendigkeit zur Verbesserung der Wasserwege, die die Mobilisierung und Verteilung von Ressourcen und militärische Operationen unterstützt hat. Auch die Verbesserung der Reisebedingungen des Königs, welcher viel zu Schiff unterwegs war, könnten ein nicht ganz unbedeutender Faktor gewesen sein.

Literatur/Bildquellen

GAO (Germanische Altertumskunde Online), Karlsgraben (L. Werther). Abgerufen am 02.02.2023

L. Werther/L. Kröger/A. Kirchner/Ch. Zielhofer/E. Leitholdt/M. Schneider/S. Linzen/S. Berg-Hobohm/P. Ettel, Fossata magna. Kanäle des 1. Jahrtausends n. Chr. Und ihr Erkenntnispotential für die Hafenforschung. In: S. Kalmring/L. Werther (Hrsg.), Häfen im 1. Millenium AD. Standortbedingungen, Entwicklungsmodelle und ökonomische Vernetzung. RGZM-Tagungen 31. Interdisziplinäre Forschungen zu den Häfen von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter in Europa 4 (Mainz 2017), 61-80.