Es war ganz anders als im Film (Teil 1) – Die Stadt im Mittelalter war bunt

Jeder der sich mit historischer Baukunst beschäftigt weiß, dass mittelalterliche Häuser Ergebnisse hochentwickelter Zimmermannstechnik waren. Grobe und kahle Lehmhütten gehören keinesfalls ins Mittelalter – und übrigens auch in keine andere Zeit. Und auch Verzierungen, Farben und Schmuck gehörten zu mittelalterlichen Häusern, womit sich dieser erste Teil der Beitragsreihe auseinandersetzt.

Natürlich gab es Unterschiede, denn das Aussehen eines Gebäudes sagte vieles über seine Bewohner aus. Rissige oder ausgewaschene Fachwerkwände, löchrige Dächer und schadhafte Türen zeigten wohl, dass die Bewohner Probleme hatten, ihr Haus in Stand zu halten. Andererseits deuteten aufwendig verzierte und gepflegte Fassaden auf den Reichtum und den Status ihrer Eigentümer hin.

Zahlreiche Möglichkeiten der Verzierung

Neben dem flächigen Verputzen von Hauswänden, was zusätzlichen Schutz für das darunter liegende Mauerwerk bietet, finden sich zahlreiche weitere Möglichkeiten die Fassade zu verzieren. Mit dem Einritzen von Mauerfugen, wo evtl. gar kein Mauerwerk darunter liegt (Kratzputze) oder dem Auftragen von unterschiedlich farbigen Putzen mit anschließendem ornamentalem Abkratzen der oben liegenden Schicht (Sgraffito) konnten erstaunliche Ergebnisse erzielt werden. Auch das flächige Bemalen von Gebäuden findet sich vor allem im kirchlichen, aber auch im gehobenen bürgerlichen Milieu und beim Adel.

Doch nicht nur die Häuser des Adels, reicher Kaufleute oder städtische Gebäude – wie der Stadtturm in Ravensburg – wurden verziert. Auch Handwerker und weniger wohlsituierte Bewohner der Stadt wollten ihre Häuser verschönern und damit ihren Status anzeigen. Die meisten heute noch erhaltenen Beispiele stammen aus dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit. Es ist allerdings davon auszugehen, dass diese nachgewiesene Farbigkeit der Häuser auf Vorläufern aufbaut, die sich im Detail leider nicht mehr nachvollziehen lassen.

Flächige Farbfassungen

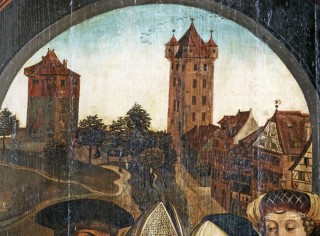

Im späten Mittelalter finden sich neben den detailverliebten Begleitstrichen und farbig gefassten Balken auch flächige Farbfassungen, wie man immer wieder auf Gemälden spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Künstler erkennen kann. Michael Wolgemut, Albrecht Dürers Lehrer, malte Ende des 15. Jahrhunderts mehrere Altarbilder mit Stadtansichten oder Straßenzügen seiner Heimatstadt Nürnberg im Hintergrund. Ein Altarbild in Straubing eröffnet den Blick auf die Nürnberger Burgstraße von Süden nach Norden. Unter anderem sind dunkelgraue, grüne, gelbe und braune vollflächige Farbfassungen an den Häusern zu sehen. Teilweise wechselt die Wandfarbe von Stockwerk zu Stockwerk. Auch eine farbliche Fassung der Fachwerkaufbauten mit weißen Gefachen und bunten Balken mit flächigen Farbfassungen in den Geschossen darunter sind sichtbar.

Literatur:

J. Cramer, Befunde zur Außenfarbigkeit von Burgen, in: H. Hofrichter (Hrsg.), Putz und Farbigkeit an mittelalterlichen Bauten, Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e.V. Reihe B: Schriften, Bd. 1, Stuttgart 1993, S.30-35.

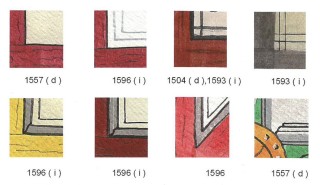

Edgar Hartmann, Fachwerkfassungen des 16.Jahrhunderts am Beispiel der unterfränkischen Stadt Karlstadt am Main, in: H. May (Hrsg.) Farbe und Dekor am historischen Haus, Bad Windsheim 2010. S.165-170.

Wolgemut: A. Tacke, U. Timann, Expansion ohne Regeln?Die Wolgemut-Werkstatt im Lichte der fränkischen Maler(zunft)ordnungen, Michael Wolgemut. Mehr als Dürer-Lehrer, Abb.6, S.33, vgl ebd. S.226. In: Bierer 2019

K. Bedal, H. Heidrich, Bauernhäuser aus dem Mittelalter. Ein Handbuch zur Baugruppe Mittelalter im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim, in: K. Bedal (Hrsg.), Schriften und Kataloge des fränkischen Freilandmuseums, Band 28., S.253 bzw. S.259.

M. Bertram, F. Anzelewsky, Albrecht Dürer: das Gesamtwerk, in: Digitale Bibliothek, Bd. 28, Berlin 2000.