Eisenerzbergbau im Mittelalter und seine archäologischen Spuren

Eisenerzabbau und seine Spuren im Mittelalter

Mittelalterliche Eisenerzgewinnung in der westlichen/mittleren Oberpfalz sowie in Mittelfranken ist spätestens seit dem Ende des 7. Jahrhunderts n. Chr. archäologisch belegt. Man geht davon aus, dass hier im Frühmittelalter Kreideerze im Tagebau gewonnen und verhüttet wurden. Für eine Kontinuität des Abbaus bis ins 12. Jahrhundert sprechen die an der Oberfläche liegenden Erzbrocken und die trichterförmigen Gruben, die sogenannten Pingen. Allerdings sind solche frühen Abbauspuren nicht immer eindeutig, da sie häufig durch jüngere Abbauaktivitäten zerstört wurden, wie beispielsweise in den spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Montanrevieren von Sulzbach und Amberg.

Dennoch lassen sich die frühen Trichtergrubenfelder auch heute noch erkennen. Große Pingenfelder finden sich nördlich von Ebermannsdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach, sowie auf der Hochebene über dem Vilstal östlich von Schmidmühlen-Archenleiten im Landkreis Schwandorf. Ein zusammenhängendes Pingenfeld mit einer Fläche von etwa 250 x 200 Metern befindet sich nordwestlich von Premberg. Hier sind auf engem Raum zahlreiche Pingenfelder konzentriert. Auch eine Vielzahl von Einzelpingen und Schürfgruben sind nachgewiesen worden. Allerdings wurden die Flächen seit dem Mittelalter durch Landwirtschaft verebnet. Es wäre also möglich, dass einige der heute verstreuten Pingenfelder ursprünglich zu den konzentrierten Abbauflächen gehörten und die Ausdehnung des ursprünglichen Gebietes weit größer war. Die Dynamik des Bergbaus ist heute durch die Geländespuren nicht nur auf dem digitalen Geländemodell, sondern auch mit bloßem Auge deutlich zu erkennen.

Erhaltungszustand und Datierbarkeit

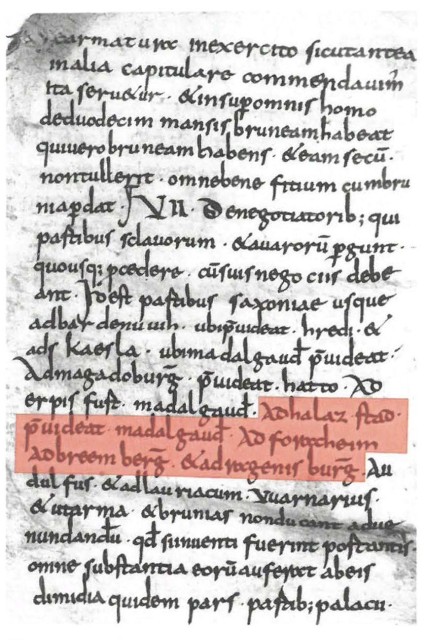

Die Pingen sind sehr unterschiedlich erhalten, von flachen Vertiefungen bis zu Schächten mit einer Tiefe von drei Metern. Überwiegend handelt es sich jedoch um kleinere Schächte mit einem Durchmesser von etwa zwei bis vier Metern. Daneben gibt es einzelne große Abbauen, deren Oberfläche bis zu zehn Meter im Durchmesser erreicht. Die enorme Anzahl von Bergbauspuren könnte darauf hindeuten, dass sie in unterschiedlichen Zeitabschnitten entstanden sind. Für konkrete Altersbestimmungen wären allerdings weitere archäologische Untersuchungen notwendig. Das Bergbaurevier entlang der mittleren Vils zwischen Amberg, Premberg und Kallmünz spielt in der Forschung nur eine untergeordnete Rolle. Bei der Datierung wird dieses Kleingebiet weitgehend mit dem Alter des Erzbergbaus um Amberg und Sulzbach gleichgesetzt. Auf der mittelfränkischen Alb endete der Erzbergbau mit dem Ende der karolingisch-ottonischen Epoche und wurde offenbar durch den Sulzbacher und Amberger Bergbau im 12. Jahrhundert ersetzt.

Letzte Entwicklungsphase des Eisenerzbergbaus in der Oberpfalz

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Eisenerzbergbau im Raum Amberg-Sulzbach vom 7. Jahrhundert bis in die Neuzeit nachweisbar ist. Die Eisenerzeugung bzw. die industrielle Entwicklung in der Oberpfalz erlebte ihre Blütezeit zwischen dem Ende des 13. und 15. Jahrhunderts. Der Bergbau erreichte bereits Tiefen von 100 bis 200 Metern. In Amberg, Sulzbach, Auerbach und Umgebung befanden sich die Zentren der Erzgewinnung. Um sie herum entstanden zahlreiche Hüttenwerke, sowie eine Vielzahl von Hämmern und Hammermühlen. Danach begann aus verschiedenen Gründen der Verlust der wirtschaftlichen Bedeutung der Oberpfalz.

Literaturverzeichnis

F. Wieser, Ein mittelalterlicher Verhüttungsplatz in Sulzbach (Landkreis Aichach-Friedberg), in: Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 313 (Bonn 2018).

K. Ackermann, Die Oberpfalz. Grundzüge ihrer geschichtlichen Entwicklung, in: Bayer. Hypotheken- u. Wechsel-Bank (München 1987).

M. Hensch, Bemerkungen zur mittelalterlichen Montanlandschaft zwischen Premberg, Schmidmühlen und Amberg, in: Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz und in Regensburg 13, 2020, 351-394.

M. Hensch, Erz-Feuer-Eisen: Eine kleine Geschichte des frühen Montanwesens in der mittleren Oberpfalz (Berlin 2018).

M. Straßburger, Montanarchäologie in einer Trasse im Tangrintel und in der Oberpfalz, in: Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 59 (2018), 265-269.