Die ersten Menschen in Franken

Die ältesten Spuren von Menschen in Franken

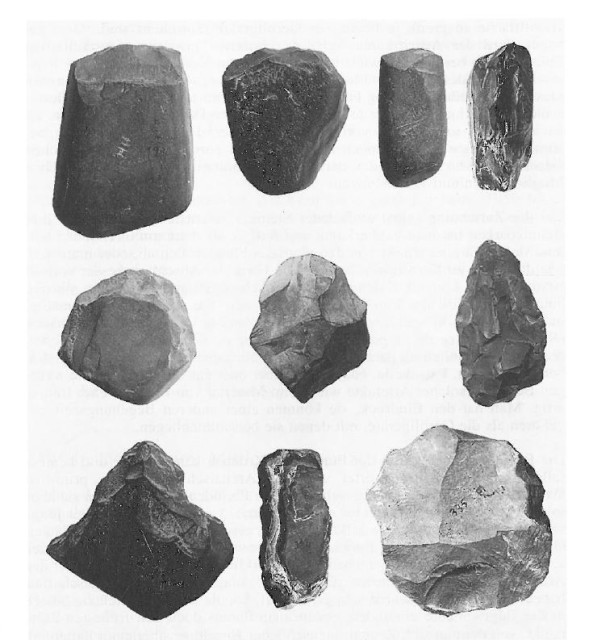

Aus der Region Kronach stammen archaisch anmutende Funde. Es handelt sich um einfach abgeschlagenes Flussgeröll. Dabei ist eine Unterscheidung zwischen Artefakt und zufällig entstandenem Abschlag nicht immer ganz eindeutig. Die vermutlich bearbeiteten Steine könnten aus dem Ende der Riß/Würm-Zwischeneiszeit (Mittelpaläolithikum) stammen und wären damit zwischen 70.000 und 100.000 Jahre alt. Ein deutlich höheres Alter wäre aber auch möglich, wie Analogien aus dem Rheinland, Hessen, Mitteldeutschland und Böhmen zeigen, die vielleicht schon 700.000 Jahre alt sind. Allerdings existieren auch ähnliche Komplexe, die deutlich jünger sind.

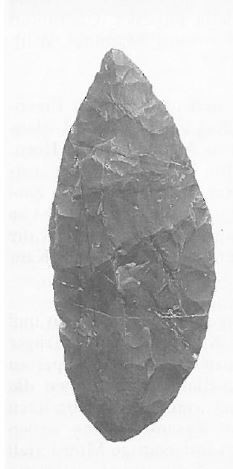

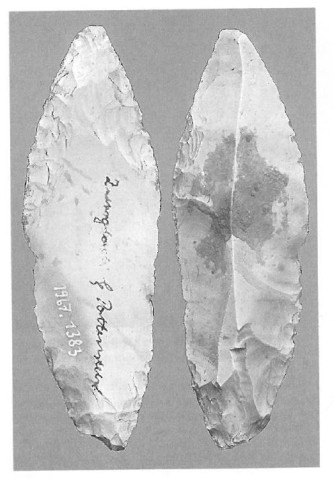

Die ersten sicher datierbaren Funde der damaligen Eiszeit (Würmeiszeit, 115.000-10.000 vor heute) sind zum Beispiel Blattspitzen und Faustkeile aus Kösten im Landkreis Lichtenfels. Dieser und andere Fundplätze bei Burgkunstadt, Knappenroth und Waldsachsen zeigen, dass bereits der Neandertaler im Maintal unterwegs war. Im Zwergloch bei Pottenstein wurde eine sogenannte Jerzmanovice-Spitze entdeckt, die ein Verbindungsglied zum Jungpaläolithikum darstellt. Sie ist der Beweis, dass die fränkische Schweiz bereits Lebensraum war, als der moderne Mensch auf den Neandertaler traf. Aus dieser Zeit haben sich lediglich Steingeräte erhalten, aber keine Werkzeuge oder Alltagsgegenstände aus leicht vergänglichen Materialien wie zum Beispiel Holz. Daher ist es schwer ein genaues Bild des damaligen Lebens und der Handlungsintentionen der Menschen vor Ort zu zeichnen. Zumindest verraten uns die erhaltenen Tierknochen, dass Luchs, Wolf, Höhlenbär, Hirsch, Wisent, Wildschwein, Mammut, Wollnashorn, Ren, Steinbock und diverse Kleintiere als potenzielles Nahrungsangebot dienten.

Franken wird zum Lebensraum

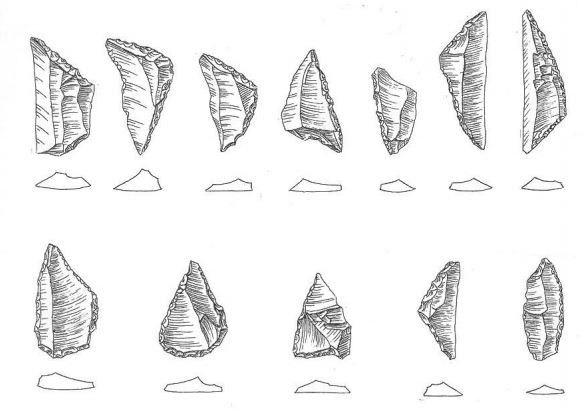

Im Spät- oder Endpaläolithikum sind die Menschen schon über weite Teile Europas verbreitet. In vielen Regionen finden sich bereits unterschiedliche Ausprägungen von Steinwerkzeugen, weshalb die Forschung diese in mehrere Gruppen eingeteilt hat. In Franken ist die Atzenhofener Gruppe zu finden, die nach dem gleichnamigen Fundort im Landkreis Fürth benannt wurde. Es ist allerdings noch umstritten, ob diese Gruppe wirklich als eigenständig gelten darf. Die wichtigsten Stationen in dieser Zeit finden sich wiederum am Main, Rodach, Eger und allgemein an Gewässern mit sandigen Anhöhen und Flussterrassen.

Abgesehen vom Fichtelgebirge sind zu dieser Zeit die größten Teile Frankens bis hin zu den rauhen Teilen der Frankenalb bei Plankenfels und Pottenstein besiedelt. Bei den Werkzeuge kann gleichzeitig ein Rückgang der Vielfalt und auch der Größe festgestellt werden. Der Grund dafür scheint der Rückgang der eiszeitlichen Gletscher gewesen zu sein. Bäume wie Kiefern und Birken kehrten in die Gegend zurück und die Ausbreitung der Vegetation im Allgemeinen führte zur Bildung von Hainen und Wäldern. Die notwendigen Rohstoffe konnten nicht mehr oberflächennah eingesammelt werden. Plötzlich war es wichtig die zur Verfügung stehenden Materialien besser zu nutzen.

Im Zuge der Erwärmung kam es außerdem zum Aussterben von Tieren wie dem Wollnashorn und dem Mammut. Dafür eroberten nun Hirsche, Rehe, Elche und Wildschweine den neu entstehenden Lebensraum. Die Artenvielfalt wurde insgesamt immer größer. Pflanzen wie die Haselnuss sowie Eiche, Ulme, Linde und Buche gewannen an Bedeutung. Neben der Jagd und dem Fischfang wurde nun auch das Sammeln von Früchten und anderen Nahrungsmitteln immer wichtiger. Durch den enger werdenden Lebensraum veränderten sich auch die Lebensbedingungen und machten eine passende Vorratshaltung notwendig.

Das Mesolithikum (Mittelsteinzeit) war von der Verwendung sehr kleiner Werkzeuge, den sogenannten Mikrolithen gekennzeichnet. Herstellungsreste von solchen Gerätschaften fanden sich beispielsweise bei Leupoldsdorf im Landkreis Wunsiedel. Hinweise auf mittelsteinzeitliche Behausungen geben uns die vermutliche Wohngrube mit Feuerstellen vom Adamsfelsen bei Pottenstein oder auch der aus Steinen aufgebaute Kranz an der schrägen Wand bei Weismain, der wohl als Windfang gedient hat. In dieser Epoche entstand allmählich ein dichtes Netz an mesolithischen Fundstellen. Dazu gehören neben Freilandstationen auch Grotten und Felsüberhänge, die sich oft entlang von Bächen und Flüssen befinden. Da die Orte auf dem heutigen Flussniveau liegen, müssen die Flusstäler damals schon ihre jetzige Form gehabt haben.

Literatur

https://www.infranken.de/lk/nuernberg/archaeologen-machen-bei-grabung-in-mittelfranken-sensationelle-entdeckung-fund-aus-der-steinzeit-art-5525714

www.praehistorische-archaeologie.de

Ch. Züchner, Die Steinzeit in Oberfranken. In: B.-U. Abels/W. Sage/Ch. Züchner, Oberfranken in vor- und frühgeschichtlicher Zeit (Bamberg 1996), 25-64.

F. Sauer, Spätpaläolithische Landnutzungsmuster in Bayern (Erlangen, Nürnberg 2018). Online-Version: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-92875