Zum Tag des Bieres: Woher kommt eigentlich der Maßkrug?

Am 23. April 1516 wurde durch Herzog Wilhelm von Bayern das bayerische Reinheitsgebot erlassen. Aus diesem Grund wird jedes Jahr am 23. April der "Tag des Bieres" begangen. Grund genug, sich auch hier diesem Thema zu widmen. Die mindestens 6000 Jahre alte Geschichte des beliebten Gerstensaftes füllt unzählige Bücher und bietet eine schier unüberschaubare Menge an interessanten Geschichten und erwähnenswerter Details. Doch bleiben wir beim Tag des Bieres, bleiben wir in Bayern und nehmen uns einem allseits bekannten Thema an: der Maß! Bzw. dem Maßkrug!

Die Mode des eigenen Trinkgefäßes

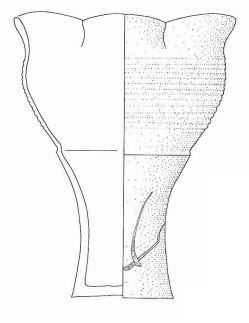

Das Abfüllen von Bier in Flaschen beginnt erst in der Zeit um 1900, davor wurde es in Fässern gelagert und direkt vom Fass gezapft. Bis ins frühe 19. Jahrhundert trank man Bier im Wirtshaus oder in Gesellschaft meist gemeinsam aus großvolumigen Krügen. Die Formenvielfalt dieser Trinkgefäße für den Privatgebrauch ist dabei fast unüberschaubar groß. Auch in Schankwirtschaften des Mittelalters und der frühen Neuzeit finden sich ebenfalls zahlreiche Exemplare mit unterschiedlichen Volumen. Beispielsweise sind in den Nürnberger Wirtshäusern des 14. Jahrhunderts Gefäße mit vierpassförmigem Rand und einer Höhe von ca. 20cm bekannt.

Nach dem Ende des 30jährigen Krieges und dem wirtschaftlichen Wiedererstarken Kurbaierns im 17. und insbesondere 18. Jahrhundert siedelten sich Steinzeugtöpfer („Kannenbäcker" genannt) aus dem Westerwald an. Sie stellten hauptsächlich Mineralwasserflaschen, aber auch Krüge, Kannen und Humpen nach den Formen des Westerwalds her. Auch mit dem steigenden Bedarf an Trink-, Lager- und Transportgefäßen waren die Töpferexperten gefragt. Im Gegensatz zur vorher meist verwendeten Irdenware ist Steinzeug auch ohne Glasur wasserundurchlässig und säurefest. So verbreitete sich zunächst die Krugform des rheinischen Humpens in Bayern.

Um 1800 beginnt die Entwicklung weg von den großvolumigen Gefäßen hin zu kleineren Krügen. Es war schlicht aus der Mode gekommen, gemeinsam aus großen Gefäßen zu trinken. Jeder Wirtshausgast sollte seinen eigenen Krug bekommen. Aber auch rechtliche und formtechnische Gründe spielten dabei eine Rolle.

So entwickelte sich im Königreich aus dem westerwälder Humpen der bayerische Steinzeug-Maßkrug. Und dieser hatte deutliche Unterschiede. Die Krugwand zieht kurz vor dem Rand nach Innen ein und die im Westerwald häufig aufgebrachten Kniebis- und Redverzierungen fallen weg. Diese Entwicklung fand nachweislich nur in Bayern so statt. Es bildete sich die Urform des heute als Maßkrug bekannten Gefäßes heraus.

Füllvolumen 1 Liter

Neben vielen verschiedenen Gefäßformen gab es auch viele unterschiedliche Flüssigkeitsmaße. Zwischen 1809 und 1811 wurden die im Königreich Bayern bis dahin verwendeten 93 Flüssigkeitsmaße auf den Füllinhalt der Münchner Maßkanne vereinheitlich. Diese hatte ein Volumen von 1,069 Liter und wurde im alltäglichen Gebrauch kurz „Maß" genannt.

Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts verändern sich mit der Industrialisierung des Brauwesens auch die Arbeitsabläufe und das Produktionsvolumen. So werden nun auch die Schankgefäße industriell mit Krugpressen, Schneide- und Knetmaschinen hergestellt. Ab den 1860er Jahren werden die Maßkrüge auch beschriftet. So entstand z.B. das berühmte HB für das Hofbräuhaus München.

Mit dem Eintritt Bayerns in das Deutsche Reich wird die Münchner Maßkanne zum 1.1.1872 auf exakt 1000ccm verkleinert und entspricht seither dem heute bekannten Maß von einem Liter.

Ohne Deckel

Bis in die 1880er Jahre war es selbst in den Schankwirtschaften üblich, dass die Maßkrüge einen montierten Zinndeckel hatten. Aufgrund des stark gestiegenen Mengenbedarfs, der hohen Produktionskosten und einer aufwändigen Reinigung solcher Krüge, wurde daher auf die Montage von Deckeln verzichtet. Diese unbedeckelten Krüge wurden dann im Rückgriff auf die ebenfalls deckellosen Krüge des Keferloher Viehmarkts als „Keferloher" bezeichnet, auch wenn diese Krüge mehr als einen Liter fassten (es waren 1110ccm), noch aus Steinzeug hergestellt waren.

Keferloher Viehmarkt

Der Viehmarkt im oberbayerischen Keferloh hatte eine sehr lange Tradition (nachweislich seit 1325) und war bis Mitte des 19. Jahrhunderts mit bis zu 40.000 Gästen einer der größten regelmäßigen Menschenansammlungen in Bayern. Neben dem Handel mit Vieh war die jährliche Veranstaltung vor allem für den Konsum riesiger Mengen Bier bekannt, welches in deckellosen Maßkrügen aus Irdenware ausgeschenkt wurde. Vermutlich aus dem Umfeld von Georg Pschorr kam die Idee, die ungewohnten deckellosen Steinzeugmaßkrüge in Anlehnung an die Tradition des allseits bekannten Keferloher Viehmarktes als „Keferloher" zu bezeichnen.

Literatur:

S. Rübensaal: Zur Steinzeugproduktion im vorindustriellen Bayern im Werk von Johann Andreas Schmeller, Regensburg 2012.

S. Rübensaal: Bayern und sein Maßkrug. Eine zusammenfassende Darstellung, in: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 2007, S. 21-32.

C. Frieser: Zwei spätmittelalterliche Wirtshäuser in Nürnberg – Kleinfunde aus der Irrerstraße, in: Arbeiten zur Archäologie Süddeutschlands, Bd. 8, Büchenbach, 1999.